[00282843]铁路路基下伏多层富水大型采空区稳定性评价及治理关键技术

技术详细介绍

高速公路及铁路部分地段受早期采空区影响,导致地面沉降而影响交通安全。为确保采空区治理工程的科学性,确定不同工况下的合理设计参数及施工工艺,节省工程造价,重点完成了以下关键技术研究:1)采空区顶板围岩稳定性定量分析评价;2)采空区注浆材料配比参数;3)注浆施工工艺关键参数;4)注浆过程自动化控制;5)多层采空区注浆处理效果检测方法。上述关键技术成功应用于工程治理,产生了较大经济社会效益。

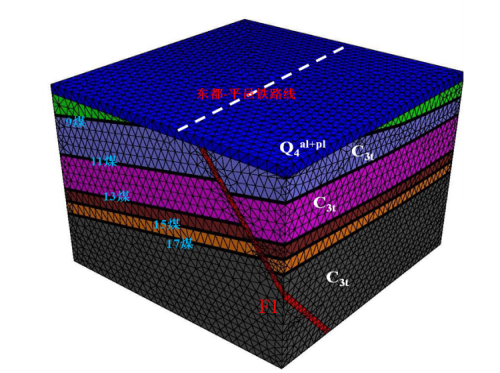

图1 采空区顶板稳定性计算分析的FLAC3D模型

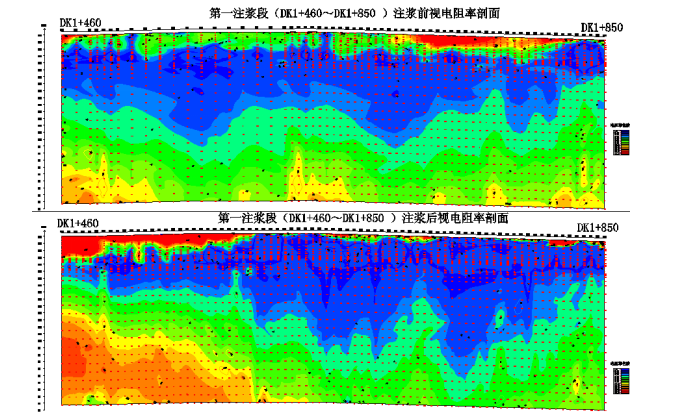

图2 DK1+460~DK1+850注浆前后视电阻率变化图

应用领域与已推广使用情况:可广泛应用于交通等线状工程路基下伏采空区治理加固中。2014、2015年分别在山东东平铁路以及新泰市市政道路—向阳路跨东平铁路立交桥采空区治理项目中,根据该科研成果,对东平铁路采空区治理初步设计全部处理方案进行了优化,根据不同部位工程特点及地下采空区情况,合理优化了采空区治理深度、注浆孔孔间距、注浆压力及注浆材料最佳配合比等参数及工艺,科研优化后治理方案比初步设计减少钻孔约80000延米,减少注浆量约82000m3,直接经济效益达到5100万元,实际施工工期缩短了6个月。确保了该项目按期运营,间接经济效益达5200万,总经济效益达到10300万元,同时注浆材料掺入了大量的粉煤灰,解决的废料排弃的难题,取得了良好的环境效益。

知识产权情况:研究成果2014年获中国铁道学会科技进步二等奖;2015年获国土资源部科学技术进步二等奖。同时获国家授权发明专利6项、实用新型专利10项。

技术水平:国际先进。

技术成熟度:已成熟,处于大规模应用阶段。

团队简介:胡卸文,教授,博士生导师,四川省学术和技术带头人,教育部高等学校地质类专业教学指导委员会委员、国际工程地质与环境协会会员、中国地质学会工程地质专业委员会委员。一直主要从事水利水电、交通、国土领域的地质灾害成因及防治、洞室围岩稳定性等重大工程地质问题研究。先后主持国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点基金等国家和省部级科研项目30余项。出版学术论著9部,发表论文160余篇,获授权发明专利8项,获得国家科技进步一等奖1次,省部级奖励10次。是《水文地质工程地质》和《工程地质学报》、《山地学报》等杂志编委。